Fotografie bei wenig Licht ist etwas, das viele unterschätzen. In meiner Karriere als Führungskraft in einem internationalen Unternehmen habe ich gelernt, wie wichtig Lichtverhältnisse nicht nur in Büros, sondern auch in kreativen Bereichen sind. Ich habe oft gesehen, wie Profis an einfachen Dingen wie schwachem Licht gescheitert sind, bis jemand die Basics professionell erklärt hat. Und genau darum geht es: einfache Strategien, die wirken. Ganz gleich, ob man Porträts, Landschaften oder beruflich relevante Events dokumentiert – wer bei wenig Licht fotografieren kann, verschafft sich einen echten Vorteil.

Die Bedeutung der Kameraeinstellungen verstehen

In schwachem Licht entscheidet oft die Wahl der richtigen Kameraeinstellungen über ein gutes oder schlechtes Foto. Ich habe einmal mit einem jungen Mitarbeiter gearbeitet, der auf eine High-End-Kamera vertraute, ohne ISO oder Belichtung zu verstehen. Am Ende waren die Bilder körnig und unbrauchbar. Nach meiner Erfahrung muss man verstehen, dass ISO, Blende und Verschlusszeit direkt zusammenspielen. Erhöht man den ISO-Wert, fängt man mehr Licht ein, allerdings steigt auch das Bildrauschen.

Eine offene Blende (z.B. f/1.8) lässt mehr Licht hinein, aber die Tiefenschärfe ist geringer. Und eine längere Belichtungszeit kann zwar das Bild heller machen, aber Bewegungen wirken verwischt. Die Realität ist: Ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Parametern ist entscheidend. Aus einem praktischen Blickwinkel heraus empfehle ich, im Modus „Manuell“ Schritt für Schritt zu experimentieren, statt auf Automatik zu setzen. Das mag am Anfang langsamer sein, aber langfristig verbessert es jedes Foto enorm.

Verwenden Sie die richtige Ausrüstung

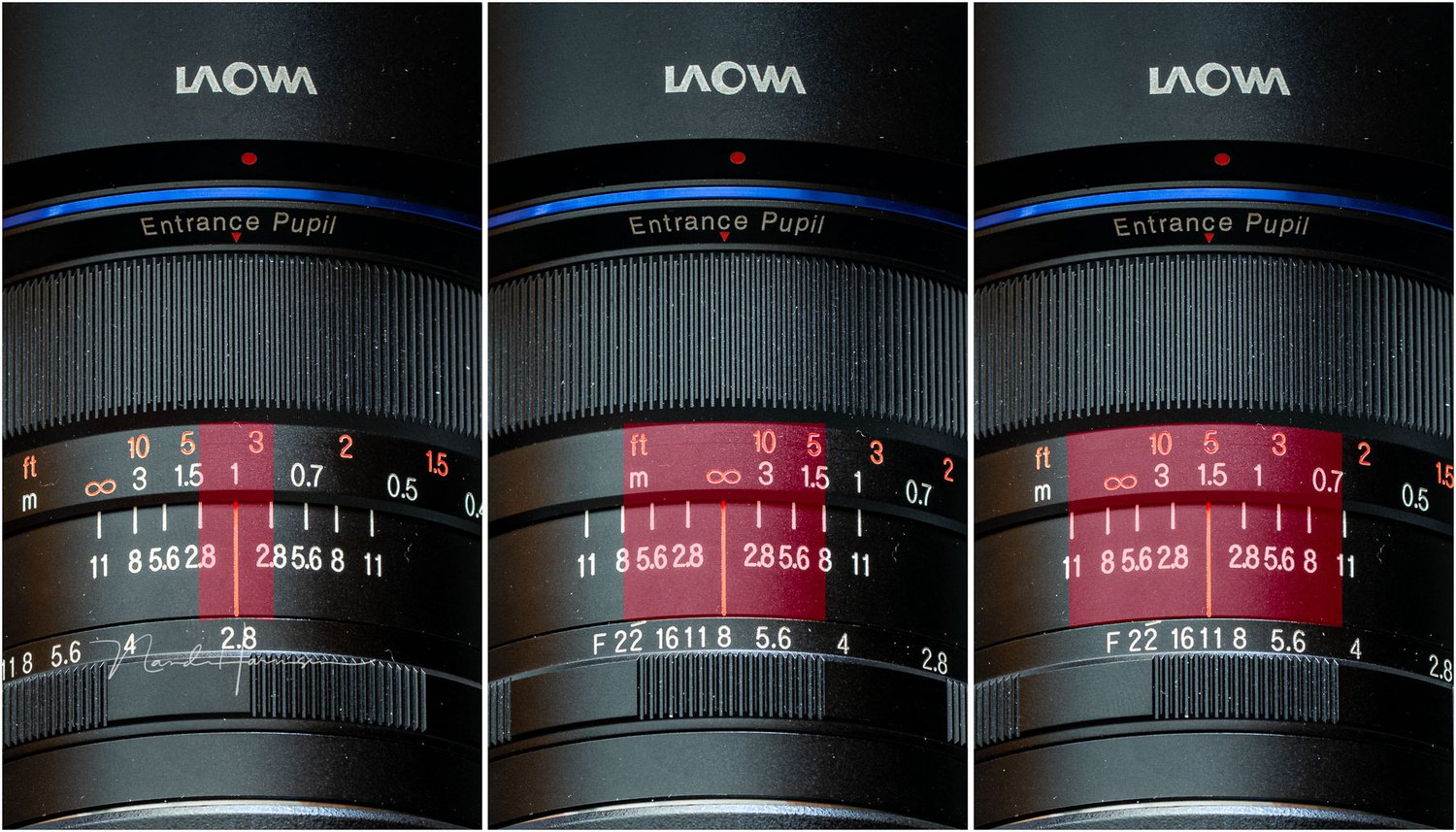

Die Theorie klingt schön, aber in der Praxis hängt Qualität bei wenig Licht oft von der Ausrüstung ab. In meinen Jahren als Berater habe ich erlebt, wie Unternehmen teures Material kauften, nur um später festzustellen, dass es nicht auf die Situation abgestimmt war. Ähnlich bei Fotografie: Ein lichtstarkes Objektiv (z.B. 50mm f/1.4) verändert auch ein mittelmäßiges Setting dramatisch. Ebenso wichtig ist ein Stativ. Ohne Stabilität sind längere Belichtungszeiten wertlos. Smartphones haben aufgeholt – die neuesten Geräte haben erstaunlich gute Nachtmodi. Gleichzeitig darf man nicht der Versuchung erliegen, sich blind auf Softwarelösungen zu verlassen. Was ich gelernt habe: Wer sich minimal in gute Linsen und unterstützende Tools investiert, schafft Resultate, die langfristig konsistent sind. Das ist kein Luxus, es ist ein Wettbewerbsvorteil.

Lichtquellen bewusst einsetzen

Oft denken Anfänger bei „Low-Light-Fotografie“ nur daran, wie dunkel ein Raum ist. Aber die Realität ist: Jede kleine Lichtquelle ist wertvoll. In einem Projekt vor Jahren fotografierte ein Kollege eine wichtige Abendveranstaltung. Erst als wir Kerzen, kleine Lampen und selbst Handy-Taschenlampen als zusätzliche Lichtquellen einsetzten, hatte er brauchbare Ergebnisse. Das zeigt: Licht entsteht nicht nur von einem Spot, es kann gelenkt, reflektiert und sogar improvisiert werden. Ich nutze persönlich gerne Reflektoren oder auch einfache weiße Flächen, um Licht sanft zurück ins Motiv zu bringen. Das macht den Unterschied zwischen einem flachen Foto und einem emotional packenden Bild. Wer einmal gelernt hat, im Alltag Lichtquellen bewusst wahrzunehmen, hat auch in stressigen Situationen mehr Optionen.

Kamera-Stabilität ist entscheidend

Hand aufs Herz: Die besten Einstellungen nützen nichts, wenn die Kamera wackelt. Ich erinnere mich an eine Fotoreihe, die fast komplett ruiniert war, weil jemand das Stativ vergessen hatte. Gerade bei langen Belichtungszeiten reicht kleinste Bewegung für unscharfe Ergebnisse. Meine Empfehlung ist simpel: Immer ein Stativ dabeihaben oder improvisieren – ein stabiler Tisch, die Lehne eines Stuhls oder sogar der Boden. Manche unterschätzen auch den Selbstauslöser oder Fernauslöser. Aber im Ernst, diese Details retten in Workshops oft, was sonst eine Katastrophe wäre. Aus geschäftlicher Sicht habe ich gelernt: Routine und Vorbereitung zahlen sich immer aus.

Einsatz von RAW-Formaten

jpeg mag praktisch sein, aber wer professionell arbeitet, muss RAW nutzen. Ich habe in Projekten gesehen, wie große Aufnahmen für Veröffentlichungen völlig unbrauchbar wurden, weil nur komprimierte Dateien vorlagen. In RAW zu fotografieren gibt Ihnen Kontrolle: Weißabgleich, Schatten, Helligkeit – alles kann im Nachhinein optimiert werden. Besonders bei wenig Licht, wo Fehler schnell passieren, ist dieser Spielraum Gold wert. Viele unterschätzen diesen Punkt, weil es mehr Speicher braucht. Aber seien wir realistisch: Speicherplatz kostet heute fast nichts, während verlorene Bildqualität irreversibel ist.

Kreativer Einsatz von Bewegung

Das klingt kontraintuitiv, aber Bewegung kann in Low-Light-Situationen sogar ein Vorteil sein. In einem Shooting vor Jahren experimentierten wir mit längeren Belichtungszeiten, und plötzlich entstanden erstaunlich künstlerische Effekte: Lichtspuren, verschwommene Bewegungen – Dinge, die das Bild einzigartig machten. In der Geschäftslogik spreche ich oft darüber, dass man aus einer Schwäche eine Stärke machen kann. Dieses Prinzip gilt auch hier. Nicht jedes Bild muss klinisch scharf sein. Ein Hauch von Bewegung verleiht Dynamik. Wer versteht, wie man damit spielt, erweitert sein kreatives Repertoire enorm.

Nachbearbeitung als strategischer Faktor

Viele Fotografen unterschätzen, wie wichtig Nachbearbeitung ist. In meiner Erfahrung ist das genau wie in der Geschäftswelt: Die Rohdaten sind selten das Endprodukt. Tools wie Lightroom oder Capture One ermöglichen es, schwaches Licht nachträglich zu optimieren, Rauschen zu reduzieren und Kontraste zu stärken. Ich habe oft gesehen, dass man in der Postproduktion fast mehr ausrichten kann als in der Aufnahme selbst – vorausgesetzt, das Grundmaterial ist solide. Aber Vorsicht: Übertreibt man, wirkt es unnatürlich. Die Realität ist, dass subtile Anpassungen Vertrauen schaffen, während überzogene Bearbeitung Glaubwürdigkeit zerstört.

Praxis schlägt Theorie: Trainieren unter realen Bedingungen

Am Ende bleibt die wichtigste Einsicht: Übung unter echten Bedingungen. In Workshops sage ich oft: „Kein Handbuch bereitet Sie so vor wie drei Nächte im Feld.“ Die Wahrheit ist: Erfahrung verankert das, was Lichttests im Studio niemals vollständig abbilden. Wer regelmäßig in schwierigen Lichtverhältnissen fotografiert, gewinnt Sicherheit. In meinem Team habe ich genau das forciert: echtes Training, keine Simulationen. Business-Logik sagt uns, dass Märkte unter Stress getestet werden – und Fotografie ist da nicht anders.

Fazit

Fotos in wenig Licht zu machen, ist kein Hexenwerk. Es erfordert Verständnis für Technik, kluge Investitionen in Ausrüstung und vor allem Erfahrung aus der Praxis. Die Balance zwischen Lichtquellen, Stabilität und Kreativität ist entscheidend. Wer bereit ist, zu üben, wird langfristig Ergebnisse erzielen, die für sich sprechen. Eine gute Ressource bietet übrigens der Artikel von Adobe, den ich selbst gerne empfehle.

FAQs

Wie wichtig ist der ISO-Wert bei wenig Licht?

Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit. Höherer ISO bringt Helligkeit, aber auch mehr Rauschen. Balance ist entscheidend.

Was ist besser: Stativ oder lichtstarkes Objektiv?

Beides hat Vorteile. Stativ gibt Stabilität, lichtstarke Objektive helfen bei flexiblen Situationen. Im besten Fall kombiniert man beides.

Kann man professionelle Fotos mit dem Smartphone machen?

Ja, moderne Smartphones haben starke Nachtmodi. Dennoch bleibt die Kamera mit lichtstarker Linse überlegen, wenn Qualität zählt.

Warum ist RAW-Format so wichtig?

RAW speichert mehr Bildinformationen. Das erlaubt Korrekturen bei Belichtung und Farben, besonders wertvoll bei schwachem Licht.

Welche Rolle spielt die Blende?

Eine offene Blende (kleine Zahl) lässt mehr Licht rein, reduziert jedoch Tiefenschärfe. Perfekt für Porträts im Dunkeln.

Hilft künstliches Licht bei Low-Light-Fotos?

Ja, jede zusätzliche Quelle verbessert Ergebnisse. Kerzen, Lampen oder LED sorgen für kontrollierte Helligkeit und Atmosphäre.

Kann man Rauschen in Nachbearbeitung entfernen?

Ja, Tools wie Lightroom reduzieren Bildrauschen effektiv. Allerdings verliert man bei Übertreibung oft Details.

Welche Verschlusszeit eignet sich bei wenig Licht?

Längere Verschlusszeiten (z.B. 1/10 Sekunde) machen das Bild heller, erfordern aber absolute Stabilität.

Ist Schwarz-Weiß besser für wenig Licht?

Oft ja. Schwarz-Weiß reduziert den Fokus auf Rauschen und betont Kontraste – ein interessanter Stilansatz.

Kann man Bewegung kreativ nutzen?

Definitiv. Lange Belichtungen erzeugen spannende Effekte wie Lichtspuren oder Bewegungsunschärfen mit künstlerischem Charakter.

Welche Kamera ist für Low-Light geeignet?

Kameras mit großem Sensor und hoher ISO-Leistung sind ideal. Vollformat-Modelle liefern beste Ergebnisse bei Dunkelheit.

Wie verhindere ich verwackelte Bilder ohne Stativ?

Nutzen Sie feste Oberflächen oder den Selbstauslöser. Notfalls kann eine kurze Verschlusszeit helfen, Bewegung zu minimieren.

Wann lohnt sich ein Blitzgerät?

Bei Events drinnen oder Porträts ist ein Blitz oft sinnvoll. Trotzdem kann er Atmosphäre zerstören, wenn falsch genutzt.

Welches Zubehör ist unverzichtbar bei dunklen Settings?

Ein stabiles Stativ, ein lichtstarkes Objektiv und ein kleiner Reflektor gehören aus meiner Sicht immer dazu.

Ist Nachbearbeitung Pflicht?

Ja, in schwachem Licht fast unvermeidlich. Selbst kleine Anpassungen bringen Helligkeit und Struktur deutlich zur Geltung.

Wie trainiere ich am besten für Low-Light-Fotografie?

Regelmäßig rausgehen und bei unterschiedlichen Bedingungen üben – Straßenlaternen, Kerzenlicht oder Dämmerung. Routine macht den Unterschied.